《마닐라의 노점상들》

5화 | BBQ 아르넬의 불꽃

– 야간 장사, 바비큐, Recto, 생존 –

저녁 7시가 넘자 마닐라 레또(Recto) 거리에는 슬슬 연기가 피어오른다.

LRT 역 근처, 조명이 거의 없는 한 구석.

불빛은 어둡고 사람들은 바쁘게 지나가지만,

그곳엔 딱 하나, 작은 불꽃이 계속 타오르고 있었다.

바로 ‘아르넬(Arnel)’의 바비큐 노점이다.

가로등도 희미한 그 자리에, 그는 매일같이 숯을 피운다.

닭내장, 염통, 돼지껍데기 같은 재료들을 긴 꼬챙이에 꿰고

달달한 마늘 간장을 바르며 굽는다.

“오후 6시부터 시작해요. 새벽 1시까지 해요.”

그는 말한다.

“이게 없으면, 애들 등록금 못 내요.”

아르넬의 손은 매캐한 숯 검댕으로 덮여 있고

팔뚝에는 작은 화상 자국이 몇 개 보인다.

어느 하나 평범한 흔적이 없다.

그런데도 그는 나를 보며 활짝 웃었다.

“괜찮아요. 일은 힘들어도, 먹고사는 데 부끄러움은 없잖아요.”

Recto는 밤이 되면 분위기가 달라진다.

학생들, 거리의 예술가들, 무직자들,

그리고 삶을 파는 사람들.

아르넬은 그들 사이에서 묵묵히 불을 지핀다.

바비큐 하나에 12페소.

손님 대부분은 젊은 학생들이다.

“가끔은 취한 손님들도 오지만,

제일 고마운 건 옆 노점 친구들이에요.”

그는 작게 웃으며 주변을 둘러본다.

“서로 지켜줘요. 위험하면 바로 알려주고.”

그가 닭 염통 꼬치를 하나 내민다.

“이건 오늘 아침에 잡은 닭이에요. 신선해요.”

나는 그 꼬치를 한 입 베어물었다.

뜨겁고, 짭짤하고, 달콤하다.

하지만 그보다 더 진한 건, 그 안에 담긴 하루의 무게였다.

“사실 저도 꿈이 있어요.”

그가 말한다.

“지붕 있는 가게 하나.

에어컨 나오고,

애들이 숙제하면서 옆에서 바비큐 굽는 그런 날.”

그 꿈이 언제 올지는 모른다.

하지만 확실한 건,

오늘도 아르넬은 포기하지 않는다.

작은 불꽃이지만,

Recto의 어두운 거리에서 누구보다도 환하게 타오르고 있다.

내가 자리를 뜨려 할 때,

그는 다시 화로 위의 숯을 정리하며 말했다.

“내일도 나오죠. 여기서 기다릴게요.”

그리고 그 불꽃은,

밤을 밀어내며 다시 타오르기 시작했다.

‘BBQ 아르넬의 불꽃’은 오늘도 살아 있었다.

《마닐라의 노점상들》

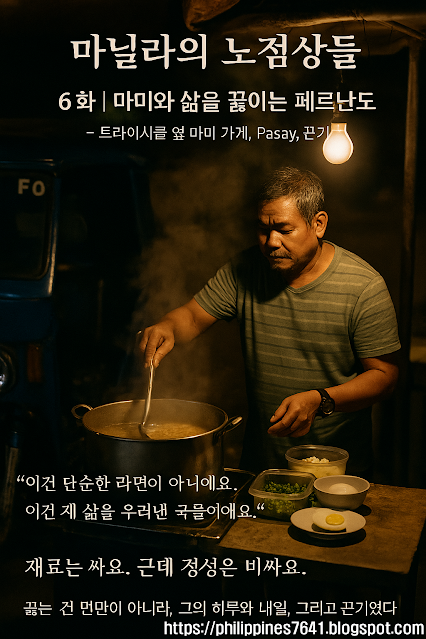

6화 | 마미와 삶을 끓이는 페르난도

– 트라이시클 옆 마미 가게, Pasay, 끈기 –

Pasay의 어느 작은 골목.

낮에는 차가 밀리고, 밤에는 어두운 그 길가에

한 남자의 국물이 오늘도 김을 내며 끓고 있다.

그의 이름은 페르난도(Fernando).

50대 중반.

Pasay 트라이시클 터미널 바로 옆에서

작은 마미 가게를 연 지 벌써 12년째다.

지붕은 천막이고, 의자는 플라스틱.

하지만 그 국물만큼은 절대 가볍지 않다.

“이건 단순한 라면이 아니에요.

이건 제 삶을 우려낸 국물이에요.”

트라이시클 운전사들이 그의 단골이다.

“새벽 첫 차 타기 전에 한 그릇,

비 오는 날엔 두 그릇도 먹고 가요.”

그는 말하면서도 끓는 냄비 뚜껑을 열지 않는다.

“김이 다 빠지면, 맛도 사라지거든요.”

국물은 진하고,

면은 항상 적당히 익었고,

그 위에 올려주는 삶은 달걀 반쪽과 마늘 후레이크.

그게 페르난도표 마미의 고집이다.

“재료는 싸요. 근데 정성은 비싸요.”

그는 웃으며 말한다.

나는 그에게 물었다.

“왜 계속 여기서 장사하세요? 더 좋은 자리도 있을 텐데.”

그는 국자를 내려놓고,

잠시 침묵하더니 이렇게 말했다.

“여기, 이 자리가 나랑 제일 많이 싸운 자리예요.

근데 또 가장 많이 화해한 자리기도 하죠.”

Pasay는 결코 친절한 동네가 아니다.

잡상인 단속도 많고, 취객도 많다.

“가게도 몇 번이나 밀렸죠.

하지만 밀릴수록, 국물은 더 진해졌어요.”

그는 트라이시클 운전사들과 서로 이름을 부른다.

“얀, 오늘은 특!”

“마넹, 마늘 두 배!”

그 사이사이, 정이 쌓여 있다.

페르난도는 마미를 팔지만,

사실은 '기다림'을 팔고 있는지도 모른다.

어느 날은 장사가 안 되기도 한다.

“그럴 땐, 나 혼자 한 그릇 말아 먹어요.

혼자라도 끓여야 그 다음날이 있으니까.”

나는 그가 내어준 마미를 한 숟가락 먹었다.

뜨겁고, 짭짤하고, 무언가 마음을 감싸는 맛이었다.

그건 단순히 배를 채우는 음식이 아니라

기억 속의 따뜻함 같은 맛이었다.

“언젠가 가게 하나 열고 싶어요.

에어컨 있고, 메뉴판도 있는 그런 곳.”

그의 말은 아르넬의 꿈과도 닮아 있었다.

하지만 그보다 먼저,

그는 오늘도 국물의 불을 끄지 않는다.

끓는 건 면만이 아니라,

그의 하루와 내일, 그리고 끈기였다.

'기타' 카테고리의 다른 글

| 《북부 루손주 걷는 시간》 1화/2화 (1) | 2025.04.16 |

|---|---|

| 《마닐라의 노점상들》 7화/8화 (0) | 2025.04.15 |

| 필리핀 사람들이 사랑하는 노래 (1) | 2025.04.14 |

| 《마닐라의 노점상들》 3화/4화 (1) | 2025.04.13 |

| 《마닐라의 노점상들》 1화/2화 (0) | 2025.04.13 |

댓글